网站名称: 搜搜世界

主旨: 打造乡贤互动、信仰文化、乐动生活等交流平台

备案号:闽ICP备20012994号

闽菜,起始于汉后期,由于中原汉民入闽,所以闽菜传入的汉文化为内涵。常有人将闽菜和粤菜混淆,两地虽然离的很近,都注重味鲜,讲究原汁原味,闽菜也曾被归为广义的粤菜,但是闽菜还是有独具特色的烹饪特点。

郁达夫的《饮食男女在福州》一文中,开头便是:“福州的食品,向来就很为外省人所赏识;前十余年在北平,说起私家的厨子,我们总同声一致的赞成刘崧生先生和林宗孟先生家里的蔬菜的可口。当时宣武门外的忠信堂正在流行,而这忠信堂的主人,就系旧日刘家的厨子,曾经做过清室的御厨房的。”可见,民国时期,闽菜可谓誉满京都。

由于地理环境所决定,福建历史上分为下四府和上四府,福州、闽东、闽南沿江靠海,春冬温暖,夏秋炎热,烹饪的原料以海鲜、河鲜为主,有清、淡、鲜、脆的特点。闽西、闽北地处山区内地,春冬寒湿,夏秋闷热,烹饪原料以山珍、禽畜为主,有香、咸、浓、鲜之特点。

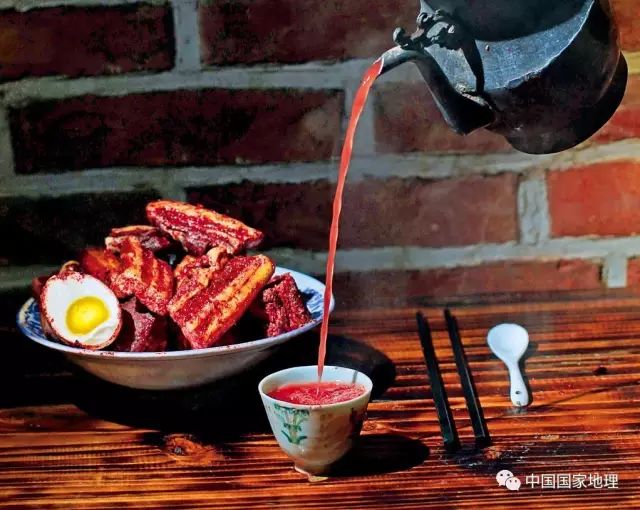

酒糟肉

在福建客家人的厅堂中,全族上百人一起聚餐的风俗已被延续了成百上千年。聚餐的菜品并不是很精致,酒糟鱼、酒糟肉、酒糟兔、酒糟蛋、酒糟饼、酒糟田螺、酒糟牛扒,酒糟毛豆……糅合了酒糟香味的菜品,精心的烹制中每一步都传递着乡音乡情。经过时间的淘洗和沉淀,福建糟食联系的是血脉,是亲情,是记忆深处的故乡。

这些糟食的美味都归功于红酒糟的发酵威力。而鲜红的酒糟,来自闽地的特产——红曲米酒。

福建农家酿制红酒时,会撒一层红曲再铺一层糯米,好让它们充分发酵。从米酒到红糟,红曲是灵魂,发酵、分解、酝酿,转化……一坛坛色泽微红、口感香糯的美酒被精心酿造出来。酒渣也不甘示弱,不久之后它将会被派上新的用途。

闽菜中的红糟正是米酒的酒渣,酒中的红曲霉等微生物在糟中仍然发挥作用,分解出的淀粉酶、糖化酶、蛋白酶等等让酒糟中充满各种氨基酸、葡萄糖以及多种维生素。这些不起眼的残渣,吸收了米酒的灵魂,化成另一种点化食物的精灵,难怪北宋初年的《清异录》会将红糟称做“酒骨”。

在中国,红色象征幸福、愉快与吉祥,是喜庆的宴席必不可少的装饰。福建红米糟不张扬,却能被细心的厨师挑选为尊贵食材使用,自有它的道理。

糟肉的诞生,得益于客家人对节气饮食的重视。每年农历四月初一,是福建沙县的烙粑节。传说,阳春三月,万物复苏,冬眠后醒来的毒虫开始张牙舞爪。没安好心的蛊毒鬼,会把毒性最强的毒虫干焙后磨成粉,偷偷放进孩子们爱吃的糕点里。大人们为了不让小孩子乱吃,便发明了又脆又甜的香粑……但是毒虫仍会消耗掉人们的元气,于是不久之后的夏至,沙县人就会准备上满满当当一桌菜肴,必有的一定是红糟肉,据说它会让消耗掉的元气重新加满。

其实,农历三四月份正值万物苏醒、季节更替,极易发生传染病,此时却又是下稻秧的最佳时间。夏至后天气日趋炎热,人很容易疲软、困乏、燥热,影响农活。经过试验,红糟中的红曲,可以有效降低体内胆固醇以及甘油三脂、低密度脂蛋白水平, 同时升高高密度脂蛋白水平,降低血脂。所以,那一碗香喷喷的糟肉不光是对于元气的补偿,还暗合着科学的道理,同时,又预示了来年的喜庆祥和与丰收,实在是一举多得的佳肴。

土笋冻

去福建旅游的朋友一定会在朋友圈晒的一款食物,就是土笋冻,大家都知道土笋冻的原材料是可口革囊星虫,虽然名有“可口”,但形似蚯蚓,生活在几乎消失殆尽的泥沙质滩涂之中,泉州地区俗称“土笋”,漳州地区俗称“泥笋”,莆田地区俗称“土蚯”,福州地区俗称“龙肠”,宁德地区俗称“土钉”……

传统制作土笋冻的方法,先将挖来的虫子磨洗去表面泥沙,再把内脏挤出来——从前是用脚踩的,现在改用石磨碾了。漂洗干净后使虫体变白,然后将虫(子的尸)体和水按照一定的配比放进锅里加水熬煮,加适量酱油,直到虫体内的胶质煮出来,连虫带汤倒进小碗里晾凉,就自然凝结成冻状了,色泽灰白,晶莹透明,状如琼脂,佐以香醋、甜辣酱或芥末、蒜蓉等调料,滑溜溜的冻,脆脆的虫体,看着怕,吃着香。

佛跳墙

传统佛跳墙的主料达二十余种,而且原料高档,有鲍鱼、刺参、干贝、蹄筋等,所用辅料也有十几种,制作时间需要几十小时之久,堪称闽菜之王。所以提起闽菜,必须得有佛跳墙啊,从来没吃过佛跳墙的地理君,为了给大家介绍闽菜,找遍大北京终于找到一家不那么贵的佛跳墙来试菜,虽然价格不那么贵,但是一小盅还是要一百块!(心疼得咬手帕……)

这种昂贵的菜,用的食材越好,味道就越好,虽然地理君尝试的不怎么贵,食材也不是顶级的,但是佛跳墙那种淡淡的酒的醇香、经过多道工序而成的浓汤的清香、各种食材融合荟萃的鲜香,到此刻还是萦绕在心头无法忘怀。

曾经,在国宴中,“极品佛跳墙”堪称头牌名菜,很多国家领导人都喜欢。当国家领导人宴请外国领导人时,若按照传统做法,整坛上席,从礼仪、格调上来说都与国宴招侍不符,所以20世纪80年代中,将佛跳墙分成小坛上席,由此,现在很多酒楼制售的小坛佛跳墙,就是从那时开始的。

蚵仔煎

蚵仔,就是牡蛎(海蛎),最早在汉代杨孚《异物志》中称为“古贲”,福建沿海是牡蛎的主产区,生产的主要品种称“僧帽牡蛎”,这种牡蛎肉味鲜美,生长迅速,一年养殖便可收货。

过去福州地区娶媳妇三天后,新媳妇下厨做饭首道要做“豆腐蛎”,因为福州话中“豆腐”谐音“都有”,“蛎”谐音“弟”,上桌时家人问:“豆腐蛎多吗?”新媳妇自然回话:“豆腐蛎(都有,弟)很多。”寓“添男丁,多兴旺”之意。

蚵仔煎,又称海蛎煎、蚝子煎,用鲜海蛎沥干,搅拌之研细的番薯粉,再把鲜蒜叶或韭菜切成小段掺进去,加入适量的盐,搅拌成糊状,然后倒入油锅,边煎边两面翻,快熟时把搅拌好的鸭(鸡)蛋液均匀地洒在海蛎煎上,借蛋液的凝固翻煎成饼状,两面略黄时可起锅装盘,然后撒上香菜,吃的时候佐以蒜泥、沙茶酱、辣酱等。

在福建沿海一带都流行着海蛎煎,做法基本相似,略有区别的是搅拌海蛎的,有的用面粉,有的用薯粉,有的用米粉。

搜搜世界编辑:汪小明